東ティモール班

活動目的

2002年に独立を果たしたばかりの東ティモールは、それまで四半世紀続いたインドネシアとの激しい武力衝突によって、従来の医療制度がいったん完全に失われてしまったという。国連や国際赤十字、NGOの支援を受けて、この国の保健・医療を取り巻く環境が大きく変容しつつある今、その過渡的な医療環境を体験し、今後のあり方を考えたい。

2002年に独立を果たしたばかりの東ティモールは、それまで四半世紀続いたインドネシアとの激しい武力衝突によって、従来の医療制度がいったん完全に失われてしまったという。国連や国際赤十字、NGOの支援を受けて、この国の保健・医療を取り巻く環境が大きく変容しつつある今、その過渡的な医療環境を体験し、今後のあり方を考えたい。

班員構成

船田 大輔 (班長・九州大学医学部医学科2年)

座光寺 正裕 (九州大学医学部医学科2年)

研修期間および研修地

2004年8月7日〜8月16日

東ティモール ディリ

バイロピテ診療所・JICA駐在員事務所・国立病院

活動概略

今回の活動は、バイロピテ診療所に主軸をおいてすすめた。診療所では診察の見学だけではなく、薬局での調剤・配布、検査室での採血・検鏡といった作業にも参加させていただくことができ、日によっては巡回診療にも同行し、長期ボランティアの医師の手伝いをした。

東ティモールの今

査証発給、入国審査

見知らぬ国を訪れるとき、その国に対する私たちの第一印象を決めるのは、おそらく空港と、そこで働く現地の人々が醸し出す雰囲気だろう。途上国ではありがちなことだが、はたしてディリ空港もまた、地方の鉄道駅のような趣のこぢんまりとした建物だった。それでも、飛行機のタラップから降り立った滑走路はきちんと舗装されていたし、建物の中には機内預け荷物のピックアップテーブルもあり、事実、年を追うごとに空港の設備は充実してきているという。

見知らぬ国を訪れるとき、その国に対する私たちの第一印象を決めるのは、おそらく空港と、そこで働く現地の人々が醸し出す雰囲気だろう。途上国ではありがちなことだが、はたしてディリ空港もまた、地方の鉄道駅のような趣のこぢんまりとした建物だった。それでも、飛行機のタラップから降り立った滑走路はきちんと舗装されていたし、建物の中には機内預け荷物のピックアップテーブルもあり、事実、年を追うごとに空港の設備は充実してきているという。

東ティモールの在外公館が整備されていない現状では、日本で査証を取得するのは非現実的であった。この国の査証の発給状況は流動的だが、私たちが訪れたときには、入国時に空港で25ドルを支払うことで、1ヶ月有効なビザをもらうことができた[i]。

空港をでると、町の中心部に向かう様々な公共交通機関が整備されているのがふつうである。路線バス、リムジンバス、地下鉄、モノレール、観光開発が進んでいればプリペイドタクシー[ii]なども期待されるところだ。

だが、東ティモールの事情はずいぶん異なっていた。もっとも一般的な交通手段は、空港の前でたむろしている個人タクシーである。ついたばかりの途上国で、言葉も満足に通じないのに、メーターの無い、つまり自分で値段交渉をする必要があるタクシーを利用しなくてはならなくなったので、自ずと身構えているところがあった。

入国審査を終えて空港の建物から出ると、タクシーの運転手何人かよってきて、運転の身振りをして誘いをかけてくれる。もしかしたら、ほかの交通手段もあるのだろうかという希望的観測を持って、ひとまずタクシーはいらないと英語で伝えると、すっと引き下がる。観光客ずれした典型的なアジア諸国とは、どうも勝手が違うようで拍子抜けしたというのが本当のところであった。

空港の外にはカフェがあったが営業していなかったし、職員と呼べるような人影はなかった。やはり噂通り、個人タクシー以外の移動手段は、ミクロレットとよばれる乗り合いバンを拾うか、あるいは現地の知人などに迎えにきてもらうかのいずれかしか無い様子であった。

ちなみに、2004年10月の本稿執筆時点では、東ティモールに関する旅行ガイドブックは存在しない[iii]。唯一、欧米系ガイドブック大手のLonely Planetが、簡単な地図と電話番号、現地語のテトゥン語をまとめた”East Timor Phrasebook”を出版しているが、日本で入手することはかなわなかった。したがって私たちの手元にある情報は、実際に東ティモールを訪れたことのある人々が、インターネット上に寄せた数えるほどの宿情報でほぼ全てという有様だった。

[i] バイロピテ診療所のダン医師は、ビザ代の減免を求める内容の手紙を、東ティモール政府に宛てて出していた。日本の外務省の渡航情報によると、東ティモールへ入国する全ての外国人(外交団及び国連職員を除く)は、入国の際に25ドルの支払いが必要であり、また、30日間の滞在許可日数を超えて同国に滞在する場合は、国家警察入国管理部門への滞在延長を申請し、30日延長する毎に30ドルを支払うことが必要である。

[ii] 空港のカウンターで行き先を告げて、定額のタクシーチケットを購入するシステム。

[iii] 最新情報によると、2004/11/15にはLonely Planet East Timor (ISBN: 1740596447)が出版される。著者は、東ティモール独立の立役者であり、現在の大統領のXanana Gusmaoである。大統領が著者に名を連ねる旅行ガイドとは、いったいどういったものなのだろうか。

探せど探せど

なるべく穏和で木訥そうな運転手のタクシーを選び、市街地を目指した。運転手の言い値は5ドルで、これは空港で客を拾うタクシー運転手の間で暗黙の了解として約束されている料金だと伝え聞いていたので、そのまま乗ることにした[iv]。道中、車窓から町の様子をうかがいみるが、南半球にある東ティモールの8月は真冬の乾期に当たっていたので、辺り一面は砂埃が舞い上がる荒涼とした景色が続いており、途中で大きな川を渡ったときには、水が流れていないのが見て取れた。

タクシーの運転は極端なまでに穏やかである。最高速度が時速40kmを超えることはまず無かった。エンジンを2000回転以上回す運転手にも、東ティモール滞在中ついぞ出会うことがなかった。ただ、そもそもメーター自体が動かない車両が多かったのも事実である。ゆったり運転してくれるおかげで、街の様子をつぶさに見ることができる。市街地に入ると、屋根が不自然にえぐり取られたり、門扉が有刺鉄線で閉ざされた建物が目立つようになってくる。ひとつに気づいたとたん、道のあちこちに、次々と廃墟があるのが浮かび上がるように見えてきた。

5年前の住民投票直後には、独立反対派の民兵が、インドネシア軍からの指示を受けて、首都ディリ市内の建物の実に90%を破壊し尽くし、文字通り焦土としてしまった、まさにその場を走っているのである。眼前に漠と広がる風景は、この国がほんの数年前まで置かれていた過酷な境遇を静かに証言しているようであった。タクシーの運転手の目をのぞき込むと、静けさの中にも、惨烈な過去を生き抜いてきた強靱な意志を伺う思いだった。東ティモールの独立史については、後ほどもう少し詳しく述べたい。

5年前の住民投票直後には、独立反対派の民兵が、インドネシア軍からの指示を受けて、首都ディリ市内の建物の実に90%を破壊し尽くし、文字通り焦土としてしまった、まさにその場を走っているのである。眼前に漠と広がる風景は、この国がほんの数年前まで置かれていた過酷な境遇を静かに証言しているようであった。タクシーの運転手の目をのぞき込むと、静けさの中にも、惨烈な過去を生き抜いてきた強靱な意志を伺う思いだった。東ティモールの独立史については、後ほどもう少し詳しく述べたい。

さて、空港から15分ほど走ったところで、目的の宿に着いた。ホテルというよりは、家族が使っていない部屋を貸し出しているといった趣で、二人で10ドルという良心的な価格設定は良かったが、あいにくベッドが一つしかあいておらず、一人は床に寝なくてはならないという。もう一度タクシーを拾って、宿探しのやり直しだった。といっても私たちが知る宿はもう一カ所しか無かったが、タクシーの運転手に場所がわかる人が見つからず、結局、ゆっくり走ってもらいながら道沿いをなめるように探すことになった。

いままで特に断りも無く、価格をドル単位で表記してきたが、これはアメリカ合衆国のドル、つまりUSDのことである。東ティモールには自国通貨は存在せず、紙幣はすべてUSD紙幣が用いられている。ただし、1ドルよりも小額の硬貨については、東ティモールが独自にセンタボcentavoを発行しはじめており、これはUSDのセントcentに相当するので、小銭はアメリカのセントと、東ティモールのセンタボとの両者が流通しているのが現状だった[v]。

宿探しに話を戻そう。結局、探せど探せど、我らが宿は見つからず、ということでタクシーを降りて歩いて探し回ることにした。二時間ほど探し歩いた末に、オーストラリア人の主人が経営するトレーラハウスに投宿することにした。二人で26ドルは予算ぎりぎりだったが、設備は清潔で、期待していなかった温水シャワーまであり、朝食も提供されるということで、ここに決めた。朝早くから診療所に向かうことはわかっていたので、朝食が食べられるのは魅力的だった。

さらに、ここの従業員はみなティモール人で、しかも若い人が多かったので、中には流暢な英語を話す人もおり、夜は宿のバーでテトゥン語のレッスンをうけることができたのも、非常に助かった。なにせ、単語帳すら手元にないまま、未知の国に足を踏み入れた二人だったのである。

[iv] 市内を15分移動するくらいなら50センタボ(=0.5ドル)、30分くらいになるのなら1ドルというのがおおよその相場のようであったことを考えると、やはり入国時の5ドルは破格に高かった。

[iv] 市内を15分移動するくらいなら50センタボ(=0.5ドル)、30分くらいになるのなら1ドルというのがおおよその相場のようであったことを考えると、やはり入国時の5ドルは破格に高かった。

[v] そのほかこの国で通用する通貨としては、オーストラリアドルAUDがあるだろう。グラフに示したとおり、東ティモールに展開する国連平和維持部隊(軍、文民警察、軍事監視団)にしめるオーストラリア軍の割合は18パーセントにのぼり(アメリカ軍はわずか1パーセントである)、人的にも経済的にも東ティモールとオーストラリアとのつながりは格別深いものがある。実際、主要銀行の一つであるANZ Bank(ティモールの人々はアンゼット・バンクと呼んでいる)は、その「オーストラリア・ニュージーランド銀行」という名が示すとおり、オーストラリア資本である。

公用語と実用語と

ところで、東ティモールでの言語を巡る環境も、またなかなか複雑である。この国の公用語official languageはテトゥン語とポルトガル語で、実用語working languageはインドネシア語と英語と定められている。これらを使える人口の比率は、様々な統計が存在して、どれが信頼に足るのかは判断に窮するところだが、一説にはテトゥン語82%、ポルトガル語5%、インドネシア語43%、英語2%と言われている[1]。

ところで、東ティモールでの言語を巡る環境も、またなかなか複雑である。この国の公用語official languageはテトゥン語とポルトガル語で、実用語working languageはインドネシア語と英語と定められている。これらを使える人口の比率は、様々な統計が存在して、どれが信頼に足るのかは判断に窮するところだが、一説にはテトゥン語82%、ポルトガル語5%、インドネシア語43%、英語2%と言われている[1]。

この数字だけ見れば、テトゥン語を公用語にするのが最善の策のように思えるだろう。ところが、事態はそれほど単純では無い。第一に、テトゥン語には方言があり、おなじテトゥン語のカテゴリーに分類されていても、地域ごとにかなり特徴的な変化を経ており、完全な意思疎通は難しいという。第二に、テトゥン語は長い間、文字を持たない音だけの言葉であった。アルファベットで表記するようになったのはつい最近のことで、カトリック教会の儀式の必要に迫られてのことだったという。それゆえ、単語の数が他の言語に比べて少なく、政治や経済といった抽象的な概念を取り扱うのには向いていないのではないかという指摘がある[vi]。また、人々の往来は、高い山という地理的な隔離によって長期にわたって妨げられてきたため、ティモールの各地にはそれぞれ土着の言語が残っている[vii]。このようなある意味ではテトゥン語よりもよりnativeな言葉を、国政の中でどのように位置づけていくのかも、看過できない問題である。

他の三つの言語にも一長一短がある。ポルトガル語は抽象的な議論にも耐えられる緻密な体系をもっているが、いかんせん、5%からの出発では公用語に育つまでの前途は遼遠である。インドネシア語は、武力併合時代のインドネシア化政策の結果、すでに43%の人々が理解できる状況にあるが、ティモールの人々の心情からすれば独立後の公用語すえる選択肢は消えるだろう。残る英語は、ポルトガル語よりもさらに理解する人々が少なく、公用語に据える方向性はないだろうが、四つの言語の中では唯一国連やASEANで公式に用いられている言語であることから、当面の間は国際協力の場面で枢要な役割を演じるだろう。

結局、現在の東ティモール政府の方針としては、政府の公式文書などはポルトガル語で処理することにし、テトゥン語は民族的な象徴との位置づけとしたいようである。実用語に指定されているインドネシア語と英語は、この国が安定するまでの過渡的な手段として取り入れられたにすぎず、機が熟せば現在のような特別扱いは行わない予定だという。

シャナナ・グスマンXanana Gusmao大統領が独立記念演説を、これら公用語・実用語の4カ国語で行ったということからもわかるように、東ティモールにとって、実際的な共通語の確立は今後の大きな課題の一つである。

[vi] テトゥン語に用いられる単語の多くが、ポルトガル語からの輸入語である。とたえば、「おはよう」はテトゥン語で”Bon dia”であるが、ポルトガル語でも”Bom dia”である。こんにちは、こんばんは、おりがとうもBoa tarde, boa noite, obrigadoと完全に共通している。こうした背景から、東ティモールに駐留する多国籍軍や文民警察官にはブラジル人(ポルトガル語が公用語)が多いのだろうと推測される。一部ではインドネシア語も輸入されている。

[vii] もっとも代表的なものにはMambaeやMacassaeがあげられる。

東ティモールの独立まで

今なお影響力をもつ旧宗主国

さて、このあたりで、東ティモールの歴史について、概観を眺めておきたい。そもそもこの国に多様な言語が併存するようになった背景には、原住民と移入者という視点を抜きには考えられない。初めて東ティモールに住むようになった人々は、およそ3万年前にこの島にやってきたと言われている。その後、何度かにわけて新たな移民がある度に、それまでの原住民はティモール内の別の地域に移り住み、それぞれの民族が、独自の文化圏、ひいては言語圏を形成するに至った。

16世紀になってポルトガルとオランダがアジア地域への植民をすすめ、東ティモールはポルトガルが、西ティモールはオランダが植民する形になった。植民地時代の遺産であるポルトガル語が、現在の東ティモールの公用語であることは、すでに述べたとおりである。また第二次世界大戦中の1942年から45年までの間は、オーストラリア侵略をねらう日本軍の占領を受け、4万から6万人の人々が殺されたとされる。グスマン大統領は、この日本軍侵攻を「東ティモールが経験した三度の破壊の一つ目」であると語ったこともある[2]。

世界は武力併合を容認

ポルトガルが本国のクーデターによって植民権を放棄したのは1974年になってからだった。東ティモールはこの時、独立の機会を得て、実際独立を宣言したのだが、国際社会には認知されなかった。ほどなくしてインドネシアに軍事占領され、再び支配される地位に甘んじたのである。このときインドネシアの占領に対して国際的な批判がなされたかったのは、当時の東ティモール独立戦線、通称フレテリンが、共産主義を標榜しており、西側諸国が東ティモールの共産化を危険視して、資本主義国であるインドネシアによる併合を黙認したことがある[3]。

インドネシアの東ティモール政策は、非常に強硬なものであり、反政府勢力に対する取り扱いは非常に残酷なものであった。一方で、この地域の基礎的なインフラを整備し、社会保障制度を充実して、本国ジャワ島からの移民させる政策を実施したことも事実である。この史実に対する価値判断は留保するが、ただ一つ明らかなことは、武力併合前の東ティモールの69万人の人口のうち3分の1近い20万人がインドネシア軍により殺害され、本人の意志に反して、産児制限が強制されたことである[viii]。インドネシア本国のジャワ島などから10万人規模の移民があった結果、97年の人口は85万人に増加していたが、東ティモールの「真の人口」はむしろ急減していたはずである。

しかし、転機が訪れたのは98年5月のスハルト大統領の失脚である。97年10月からのアジア経済危機と、エルニーニョ現象の影響による干ばつや山火事がもたらした食糧不足で、国民の不満が高まっていたことが背景にあった。軍部と密接に連携して対外拡張政策をとってきたスハルト氏とは対照的に、新たに大統領になったハビビ氏は、次第に東ティモールの自治を容認する立場をとるようになった。

[viii] 1987年からの2年間、13歳以上の女子学生は「新生児破傷風ワクチン」と称して3ヶ月に一度合成黄体ホルモン剤(米国のアップジョン社が開発したデポ・プロヴェラである。酢酸メドロキシプロゲステロンを主成分とする。)を接種されていたと言われる。

住民投票は成功か失敗か

これをうけて、99年6月にUNAMET(United Nations Assistance Mission in East Timor:国連東ティモール支援団)が活動を開始し、住民投票の実施に向けて、東ティモール全土の45万人にのぼる有権者の登録作業に追われた。現地の治安情勢は不安定化するばかりで、各地で独立反対派の民兵による殺害・破壊行為がはびこり、独立賛成派の住民からは、インドネシア軍が撤退し、政治的な自由が保障された国連の監視下で投票することを求める声が、再三にわたり強くあがっていた。

当初の予定から二回延期された後、99年8月30日ついに「インドネシアが東ティモールに広範な自治権を与える自治案」に対する賛否を問う住民投票が行われ、投票率98.6%という驚異的な結果を残した。投票途中でUNAMETの現地職員が殺害され、民兵の脅迫や暴力で七つの投票所が一時閉鎖に追い込まれはしたものの、大方の予想に反して、投票はおおむね平穏に行われた。これが後になって、嵐の前の静けさであったと明らかになるのは、大変苦々しいことであった。

翌9月4日、治安情勢の悪化を理由に、当初の予定よりも前倒しして開票結果が発表され、自治案反対票、すなわち独立支持票が全体の78.8%をしめる、圧倒的な独立支持派の勝利に終わった。ところが、独立支持派の住民が勝利に歓喜する間もなく、結果発表直後から、独立反対派の民兵による全面的な破壊と虐殺が始まってしまった。インドネシアによる武力併合時代を第二の破壊と呼んだグスマン大統領の言葉を借りるなら、この住民投票後の争乱が「第三の破壊」であった。

投票以前と異なっていたのは、攻撃対象が外国人やジャーナリスト、教会関係者にも及ぶようになったことであった。ほとんどの外国人は、結果発表の4日後にはほとんど東ティモールから姿を消し、残ったのは、独立支持派住民、独立反対派住民、独立反対派民兵、インドネシア軍だけになった。

東ティモール全体の70%、ディリに限れば90%もの建物が破壊された、この「焦土作戦」とも呼ぶべきすさまじい破壊行為は、インドネシア軍によって組織的・体系的に指揮されたものであった、というのが現在では支配的な見方である。この「焦土作戦」は、外国人の目が届かないところで行われ、しかもインドネシア軍によって徹底的に証拠が隠滅されたため、いったいどれほどの人命が奪われたかは定かではなく、千人とも、一万人とも言われている。さらに、全人口の3分の1にあたる27万人もの人々が、インドネシアの西ティモールに連行され、難民生活を強いられることになった。

多国籍軍の介入

この事態を受けて、国際社会からの圧力は急激に大きくなり、ついにはハビビ大統領が、InterFET(International Force for East Timor:国連の多国籍軍)の受け入れを表明するに至ったのである。当時すでに、東西対立は表面的にではあれ解消され、イデオロギーに基づいた打算は無くなっていたことも、重要である。

国連はUNTAET(United Nations Transitional Administration in East Timor:東ティモール暫定行政機構)を設立して、混乱期の東ティモールを安定させるべく、軍事、文民警察、選挙、人道支援、緊急復興支援、統治行政などの多様な分野にわたって枢要な役割を演じてきた。その後2002年5月22日、正式に東ティモールに完全な主権を返還し、これをもってUNTAETは規模を縮小してUNMISET(United Nations Mission of Support in East Timor:国連東ティモール支援団)として発展的に解散した。UNMISETは東ティモールの行政能力の確保と治安維持を目的として設立された国連機関で、2005年5月まで活動を続ける予定である。

主権回復に先立って行われて選挙で大統領に選ばれたのは、独立運動の英雄[ix]であり、長らくインドネシアの首都ジャカルタで収監されていたシャナナ・グスマンXanana Gusmao氏である。

[ix] フレテリン(Fretelin:ティモール独立革命戦線)の軍事部門であるファリンテル(Falintil:東ティモール民族解放戦線)の司令官で、山岳地帯でのゲリラ活動を展開した。

バイロピテ診療所

診療所の成り立ち

バイロピテ診療所Bairo Pite Clinicの設立は1999年で、現在に至るまでの五年間で、のべ100万人近い外来患者を診療した実績があるという[4]。単純に計算しても、東ティモールの住民全員が診療を受けてもまだ余りある数字である。争乱直後は銃などの武器による外傷患者がほとんどだったというが、現在では内科的な診療を中心に行っている。入院用のベッドも備え、結核病棟が9床、隔離病棟が1床、その他の一般病棟には9床がもうけられており、現在の一日の外来患者数はおよそ200〜300人である[x]。診療は朝の8時半から始まり、途中昼休みを挟み、日没まで精力的に続けられる。土曜日は外来が午前中だけになり、日曜日は休診になるが、入院患者の回診や、急患に対応するため、ダン医師は事実上無休で診療活動を続けることになっている。

バイロピテ診療所Bairo Pite Clinicの設立は1999年で、現在に至るまでの五年間で、のべ100万人近い外来患者を診療した実績があるという[4]。単純に計算しても、東ティモールの住民全員が診療を受けてもまだ余りある数字である。争乱直後は銃などの武器による外傷患者がほとんどだったというが、現在では内科的な診療を中心に行っている。入院用のベッドも備え、結核病棟が9床、隔離病棟が1床、その他の一般病棟には9床がもうけられており、現在の一日の外来患者数はおよそ200〜300人である[x]。診療は朝の8時半から始まり、途中昼休みを挟み、日没まで精力的に続けられる。土曜日は外来が午前中だけになり、日曜日は休診になるが、入院患者の回診や、急患に対応するため、ダン医師は事実上無休で診療活動を続けることになっている。

この診療所で働く医師は基本的にダン医師1人であるが、代わる代わる海外からボランティアで診療に当たる医師が手助けにきている[xi][5]。看護師や薬剤師、歯科医あるいは運転手などは、現地のティモール人が活躍している。こうした現地職員に支払われている給与は、月100ドル程度であるという。

この診療所で働く医師は基本的にダン医師1人であるが、代わる代わる海外からボランティアで診療に当たる医師が手助けにきている[xi][5]。看護師や薬剤師、歯科医あるいは運転手などは、現地のティモール人が活躍している。こうした現地職員に支払われている給与は、月100ドル程度であるという。

診察・処方・入院はすべて無料であり、これを経済的に裏打ちしているのは、あるアジアの篤志家からの寄附であるという。ただ、実際のところダン医師もかなりの私財を投じているようであった。薬剤や医療器具は各国からの援助によってまかなわれているが、不足分については診療所が独自にオーストラリアのダーウィンで調達することもある。

この国でもっとも一般的な疾患は、結核とマラリアであり、そのほかにも多くの感染症や寄生虫が東ティモールの住民をさいなんでいる。ダン医師は私たち医学生に対してこう繰り返した。

「ここでは、まず結核とマラリアを疑わなくてはいけない。」

実際、初診患者は症状の有無にかかわらず、全員がマラリアのスクリーニングのために、血液検査を受けており、このことについては後に詳しく述べたい。

実際、初診患者は症状の有無にかかわらず、全員がマラリアのスクリーニングのために、血液検査を受けており、このことについては後に詳しく述べたい。

[x] 外来受付の掲示板には、一日の外来は160人に限定すると書かれているものの、実際のところ、診療所を訪れるすべての患者の診察が終わるまで、ダン医師が家路につくことはない。

[xi] 日本からも、桑山紀彦医師が合計8度にわたりボランティア診療にあたっている。

病棟に飛び交うテトゥン語と英語

外来の診察開始に先立って、病棟の回診が8時から始まる。ダン医師を先頭に、看護師、ボランティアの医師、医学生、事務など、その日の診療所の運営に当たる面々が全員一堂に会して、入院患者の様子を見て回る。ダン医師はカルテ一瞥し、テトゥン語で患者に語りかける。

“Bom dia. Diak a lae?”「おはよう、気分はどうですか。」

“Diak.”「おかげさまで。」

“Muta?”「吐き気はないですか。」

“Lai ha”「ええ、ありません。」

カルテには血液やたん、尿などの検査結果が添付されており、不審な点があれば医学生の誰かを検査室に向かわせて記録台帳を再確認するように指示が下る。同時に、ここからは英語に切り替えて、今後の治療指針についてその場にいる医師や医学生とともに議論する。6月からボランティアとして働いている4年生のジョアンナなどは、時にはダン医師とは違う主張をすることもあったが、氏はむしろそれを歓迎しているようであった。

医学生とのやりとりが終わると、今度は再びテトゥン語に切り替えて、看護師に治療の指示をして、最後に患者にひとこと声をかけて、次のベッドに移るといった具合で進めていく。およそ30分で産科、結核、一般、隔離の各病棟の精力的な回診が終わり、ついに外来が始まる時間になる。

外来、息つく間のない戦場

私たちが診療所に着く頃には、たいてい20人くらいの患者が列をなして、受付を待っていたものだ。私たちが遅いのではない、患者が早いのだ。診察室でダン医師の隣についたときの記録を振り返ってみたい。

4歳 男 左手で腹に触ると、固い脾臓がわかる。マラリア疑診。

20歳 女 ピアスでできた耳朶の炎症。

50歳 女 結核。

2歳 女 風邪。処方はビタミンAのみ。ついでだからと、同行した両親も診察を希望。

35歳 女 腹痛。同行した夫も、診察を希望。

30歳 女 妊娠3ヶ月。

60歳 男 変形性関節症。

25歳 女 腹から左の背中にかけての痛みを訴える。マラリア疑診。入院。

30歳 男 肋骨にヒビ。特に処置の必要なし。同行した妻も診察。

15歳 男 カンジダ症。

9歳 男 肩の切り傷。

ほんの30分程度の間にこれだけの患者を処理しなくてはならないが、もちろん三分間診療を責める患者はいない。実際、一日200人以上の外来に対応するためには、膨大な人数の患者の中から、いかに効率的に重症患者を選り分け、治療するかが重要である。

マラリア原虫を探せ

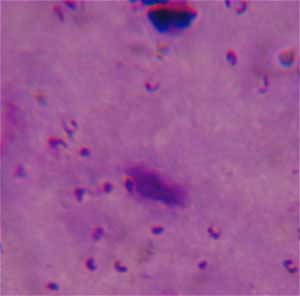

診療所を初めて訪れる患者に対しては、マラリアのスクリーニング検査を行っている。東ティモールでみられるマラリアの原因となる原虫には、熱帯熱マラリア原虫 Plasmodium falciparumと三日熱マラリア原虫 Plasmodium vivaxがある。とくに熱帯熱マラリアは重症化の危険が大きく、迅速な検査が不可欠である。

診療所を初めて訪れる患者に対しては、マラリアのスクリーニング検査を行っている。東ティモールでみられるマラリアの原因となる原虫には、熱帯熱マラリア原虫 Plasmodium falciparumと三日熱マラリア原虫 Plasmodium vivaxがある。とくに熱帯熱マラリアは重症化の危険が大きく、迅速な検査が不可欠である。

先進諸国ではPCR法や抗原検出法といった新しい検査方法も確立されてきているが、バイロピテ診療所の検査室では、血液塗抹標本をギムザ染色し、光学顕微鏡で検鏡するという、もっとも原始的だが確実な方法で検査が実施されている。厚層塗抹標本の写真を示した。

検査の具体的な手順を追っていくと、まず患者の指をアルコール綿で消毒してから、採血用の鋭いランセットで血液を一滴取り、スライドグラスに直径1cm程度にのばす。小さな子供は大きな声で泣きわめき暴れるので、なれない私たちにとっては骨の折れる作業だった。ついで十分に乾燥させた後、30分ほどギムザ液につけて染色し、染色液を洗い流してから再び乾燥させる。

油浸レンズで検鏡すると、5人に1人は指輪のようなマラリア原虫が観察された。ただ、作成した標本は厚層塗抹標本であり、視野の中に非常に多数の赤血球が重なり合って存在するため、原虫の有無の確認は容易だが、その種の鑑別にはあまり適していなかった。そこで、イギリスから来た医学生のリー[xii]が薄層塗抹標本も同時に検査するべきだと提案したところ、ダン医師はこれを受け入れて、その日から厚層・薄層の二つの標本を一枚のスライドグラスに作成するよう指示を出した。

[xii] 私たちより3日ほど早く診療所に来たという。シンガポール出身の5年生。

薬局

ダン医師の手による処方箋を持った患者が薬局を訪れると、窓口で薬剤を準備する。抗生物質や抗マラリア剤などの処方はむしろ少数で、大多数はアスピリンやビタミン剤などをもらっている。

ダン医師の手による処方箋を持った患者が薬局を訪れると、窓口で薬剤を準備する。抗生物質や抗マラリア剤などの処方はむしろ少数で、大多数はアスピリンやビタミン剤などをもらっている。

本来なら薬の処方が必要ない患者に対してでも、ダン医師はビタミン剤などを処方していた。これは、患者は何であれ薬と名の付くものをもらうことで、安心感を得て、満足するからだという。

前述したように薬剤の大半は諸外国からの援助物資として供給されている。物資の配送管理センターから送られてくる段ボールの中身は玉石混淆で、すでに使用期限を大幅にすぎてしまった薬剤や、使用済みのものに埋もれた、利用可能な薬剤を選別して、薬局に整理・保管するのも重要な業務の一つであった。

特に、抗マラリア薬の在庫状況についてみておくと、クロロキン Chloroquine、キニーネ Quinine、スルファドキシン・ピリメサミン合剤 Sulfadoxine / Pyrimethamine、プリマキン Primaquineが処方可能だったが、比較的新しいメフロキン Mefloquineなどの在庫は存在しなかった。

重症患者の転送

外科的な処置が必要であるなど、診療所の能力を超える患者が来院した場合は、国立病院に紹介referralすることになっている。ダン医師が紹介状を書き、ボランティアの医師か医学生が付き添う形で、国立病院の救急外来に転送する。実際、私も診療所の車のハンドルを握り、腸閉塞疑いの患者に輸液をしながら、国立病院まで転送したこともあった。ただ、国立病院の救急外来の担当の医師に紹介状を手渡し、引き継ぎを行うのだが、その連携は必ずしも十分とはいえない印象をもった。

山間部への巡回診療

ディリに住むのは、全人口の二割程度にすぎず、大多数は山間部の農村地帯に居を構えている。残念ながらこうした地域には医師が常駐する診療所があることは大変まれであるため、バイロピテ診療所では定期的に巡回診療を行っている。ポルトガルから寄付された救急車[xiii]に乗り込み、片道一時間から三時間程度の村々を訪れる。

ディリに住むのは、全人口の二割程度にすぎず、大多数は山間部の農村地帯に居を構えている。残念ながらこうした地域には医師が常駐する診療所があることは大変まれであるため、バイロピテ診療所では定期的に巡回診療を行っている。ポルトガルから寄付された救急車[xiii]に乗り込み、片道一時間から三時間程度の村々を訪れる。

ダン医師は診療所の診察室を離れることができないため、基本的にはボランティアの医師や医学生が巡回診療にあたるが、基本的な意思疎通と診療業務をテトゥン語で行う必要があるため、医学的な知識だけでは不十分であり、長期間滞在しているボランティアが中心になって活動している。

主な業務は外傷の対応と、マラリア・結核などの感染症のコントロールである。定期的に訪れるとはいえ、もっとも頻繁な地区でも週に一回の診療なので、急患に対応できないことが多い。そのため、現地で信頼できる人に薬剤を預けておくようにしている。

私たちは今回の滞在中、二度の巡回診療に同行する機会を得たが、一方の村では巡回診療が始まったばかりという物珍しさも手伝ってか、60人近い患者が押し寄せる状況だったが、他方の村では当初の盛況ぶりとはうってかわって、ほんの数人がやってくるにすぎなかった。巡回診療の課題は、いかにして診療に継続性を持たせるかにあるといえるだろう。カルテは記入こそしているものの、それを整理して管理する人員が確保できないため、診療はその場限りのものになりがちで、住民の全幅の信頼を得るには至っていないのが実情のようであった。

私たちは今回の滞在中、二度の巡回診療に同行する機会を得たが、一方の村では巡回診療が始まったばかりという物珍しさも手伝ってか、60人近い患者が押し寄せる状況だったが、他方の村では当初の盛況ぶりとはうってかわって、ほんの数人がやってくるにすぎなかった。巡回診療の課題は、いかにして診療に継続性を持たせるかにあるといえるだろう。カルテは記入こそしているものの、それを整理して管理する人員が確保できないため、診療はその場限りのものになりがちで、住民の全幅の信頼を得るには至っていないのが実情のようであった。

[xiii] 内部はふつうのバンと変わりなく、特別な医療設備が整っているわけではないが、4WDの頑丈な車両で急峻な山道にも対応でき、万が一の急患搬送のための赤色灯やサイレンも備えている。

ダン医師を支える哲学

東ティモールでの滞在二日目は、日曜日だった。前日診療所へあいさつに伺ったときに、日曜日も朝9時から回診があると聞いていたので、8時半頃に診療所に向かった。診察室にはすでにダン医師が出勤しており、回診が始まるまでのしばらくの間、話をうかがうことができた。いったい何が彼をして、ここまでティモールのために尽くさせているのか、彼を支える背景は何であるのかを知りたかった。

“Do some extra for someone suffering more.”

ダン医師から返ってきた答えはこうだった。しかし、常に迷いがないわけではないともいう。「日曜日の朝は3時くらいに起きて、自分のことやティモールのことについてじっくり考える時間を持つようにしている。というのも、時には落ち込み、あるいは、投げ出したくなることもあり、精神的なエネルギーを保つのが難しいからだ」

“You must see the social cause of the disease.”

病ではなく、人をみよ、という教えに通じるものがあるだろう。例えば、結核であれば、「どうして感染拡大に歯止めがかからないのかに注目し、その原因が、家が貧しく狭いことにあるのではと思いを馳せる必要がある」という。

“Help them do what they think is right.”

“Help them do what they think is right.”

東ティモールの人々が、自分たちで考え、正しいと思う方針を打ち出し、それを実行することを手助けするべきである。世界各国からの援助は徐々に縮小傾向にあるからこそ、東ティモールが今後も自律的に医療制度を確立していけるように、そして医療サービスを維持していくために、システムと人材とを育てていくことが、何よりも大切である。

東ティモールまで

ダン医師はアメリカ合衆国のアイオワ大学医学部を1970年に卒業後、カリフォルニアの農場労働者向けの診療所で8年間GP(一般開業医:General Practitioner)として働き、その後アフリカのモザンビークに活動の場を移した。モザンビークでは3年間にわたりグールー病院で診療にあたる傍ら、医学生の教育にも尽力され、アメリカに帰国後、故郷であるアイオワ州のシダーフォールCedar Fallで医院を開業し、GPとして活躍されてきた。前述したように1998年の9月から、争乱が深刻だった一時をのぞき、東ティモールでの医療活動にあたっている。

夫人と二人の息子さんは、アメリカ本国に残してきたままだ。また、それまで経営していた医院は、ほかの医師を雇って、メタドンクリニックとして運営を続けている。メタドンは、ヘロインから合成された経口摂取が可能な合成麻薬である[xiv]。中毒の患者にヘロインの代用としてメタドンを処方する診療所が、すなわちメタドンクリニックである。このメタドンクリニックの収益の一部も、バイロピテ診療所の運営資金となっているという。

[xiv] ヘロイン中毒者が服用しても陶酔効果はほとんど出ないことや、汚染された注射針の使い回しによる感染症のリスクを低減できることから、1970年代から世界的にヘロイン中毒からの離脱プログラムの中核に据えられている。

東ティモールの医療制度

これまで

本稿の前半で東ティモールの歴史について概観したが、医療制度の視点からもう一度たどってみたい。この国がインドネシアに武力併合されていた時代(1975-1999)には、それぞれの地域に公立病院が整備され、インドネシア人医師とティモール人看護師による医療体制が一定水準に維持されていた[xv]。それが、住民投票後の争乱によって、完全に破壊し尽くされ、機能不全に陥ってしまった。国連の介入に伴ってICRC(International Committee of the Red Cross:赤十字国際委員会)によって州立病院の機能回復と管理がはかられ、のちにこれらは東ティモール政府に移管され、現在に至っている。

[xv] インドネシア政府の鋭い監視の目が光る機関である以上、当然ながら、独立派住民はこうした医療機関への受診をためらったという。

現状

私たちが訪れた2004年8月時点では、国家的な結核の予防・治療政策Tuberculosis Programが実施され、各地のHealth Pointが整備されるなど、徐々にではあるが医療環境も改善してきている。私たちが滞在していた首都のディリ焦点を当てて状況をみてみると、国立病院 Hospital Nationalと、公立・私立の診療所20カ所前後とが診療業務を行っていた。

すでに述べたように国立病院の運営には、1999年9月の国連介入から、2001年の6月までICRCが中核的な機能を果たしてきており、その報告書”Goodbye and Thank You”[6]によると、国立病院の診療科は、内科、一般外科、小児科、整形外科、麻酔科、放射線科、歯科であり、外来は月曜から金曜の8:00-17:00に診療を行っている。226床の入院施設を持ち、外来患者は一日あたり300人程度だという。勤務する医師は24人、看護師は200人である。手術室[xvi]、救急室、集中治療室、血液バンク、検査室、X線検査、薬局を備えている。

さらに、JICAの東ティモール駐在員事務所のイエローページ[7]によると、この病院で可能な検査には、尿検査、便検査、CBC、肝機能、腎機能、脂質検査、血清検査[xvii]がある。ただし、いずれも検査試薬の供給が不安定なため、検査ができなくなることもあるという。CT、MRI、脳波、内視鏡といった高度な診断設備はないが、X線の撮影はフィルムさえ安定供給されていれば可能である。心電図、超音波検査も可能である。

ICRCを中心とする国際機関の活動は大きな成果を上げていたが、医療を提供する窓口として、全ての住民をカバーするには厳しいものがあり、そこで各国からのNGOによる医療支援が大きな役割を演じたきた。

医療水準の指標として、人口あたりの医師数を考えてみたい。独立後はじめての国勢調査がこの夏実施されたばかりであり、その結果を待っている段階なので、あくまでも不確かな情報に基づいていることを、あらかじめ断っておく。東ティモールの人口はおよそ80万人程度である。それに対して、医師数は75人という。この内訳は、東ティモール人医師25人、外国人医師50人で、外国人医師の半数近くがキューバ人である[xviii]。

したがって、全国で平均化したとしても、人口10万人あたりの医師数は10人に満たない。それに対して日本では206人である[8]。また、医師の大半が首都のディリに偏在しており、なおかつ地域間の移動がきわめて不便なこの国の状況を考えると、医師の診察を受けられない人々が、相当数存在していると容易に推測される。しかしながら、東ティモールには医学部をもつ大学はなく、医師免許制度も未だ未整備のままである。

現在働いている東ティモール人医師は、インドネシアの武力併合時代に、西ティモールなどで医学教育を受けた人々がほとんどである。また、独立前後にインドネシアの大学で医学教育を受けていた医学生は、反東ティモール感情の高まりを受けて、学業の半ばで退学を余儀なくされた。こうした医学生の一部は、バイロピテ診療所で働きながら、復学の機会を待っており、実際私たちが診療所で出会った医学生のEdiaは、アイルランドのダブリンで医学生としての勉強を再開できそうだと顔をほころばせていた。

[xvi] 虫垂炎、腸閉塞、骨折などの手術が、一月に100件程度行われている。

[xvii] HBsAg、HIV、デング、IgM、IgG、TPHA、VDRL、Widal testが可能とされている。

[xviii] ダン医師から伺った推測人数であり、公式の統計ではない。

展望

まずなにより、医師をはじめとする医療従事者の養成が急務である。外国の教育機関に医師の養成を任せるのはあくまでも過渡的な対応にすぎず、将来的には、国内の大学に医学部を設立し、医師免許制度を確立することが不可欠である。

看護師の供給は、医師のそれに比べれば安定しているが、山間部では決して十分とはいえない。都市部の看護師が、農村部で勤務することを忌避する傾向があることも原因の一つだという。そこでバイロピテ診療所では、巡回診療の対象地域の村々からそれぞれ一人の女性の代表を募り、診療所で基本的な医学的知識を教育する計画を立てている。こうした女性が出身地の村に戻って、Health Pointで村民の基本的な健康管理にあたれるような環境をつくりたい、とダン医師は語った。

諸外国からの援助も、その場限りのマンパワーを提供することにとどまるのではなく、今後の東ティモールの医療を支えていく人材を育成し、持続的かつ自立した医療制度を確立するための手助けに移行すべき時期が来ている。日本としても、東ティモールの医療の未来のために、是非、医学教育に携わる人材の派遣なども検討して、意味ある援助の手を差し伸べていくべきだろう。

また、オーストラリアの大学医学部は、バイロピテ診療所などでの実習に単位を与えることにしており、そのことで多数の学生がこの診療所を訪れ、現場での経験を積んでいる。翻って日本では、大半の学生が国内の病院で実習・研修を行っているが、医師としての出発点に、医療の最低限の水準がどのあたりにあるのかを肌で感じ取ることは有意義であろう。こうした実習や研修が日本の医学部でもさらに盛んになることを期待したい。

謝辞

臨床知識が皆無の私たちを暖かく迎えてくださったバイロピテ診療所のダン医師をはじめとするスタッフの皆さんと、ともにボランティアとして働き、常に辛抱強く患者の容態について説明してくれた医師・医学生のリー・ソロモン・ジョアンナ・ジョシュアにお礼を申し上げます。また、本稿ではふれませんでしたが、JICAの東ティモールにおける活動について詳しくお話くださった和田駐在員と、ともに海辺でバーベキューをして、言葉では言い表せないような美しい海を楽しませてくださったSHARE、Peace Winds Japan、日本大使館のみなさんにも、感謝致します。(文責:座光寺)

出典

[1] 国連開発計画UNDPが発行したEast Timor Human Development Report 2002, p36

http://www.undp.east-timor.org/documentsreports/nhdr/index.html

この他に、世界銀行が提供するPoverty in a New Nationという400頁にわたる報告書でも詳細な報告がある。

http://web.worldbank.org/

[2] Time, 20 March 2000, “The Cult Of Gusmao”による。

[3] 田中宇氏の「東チモールが迫られるぎりぎりの選択」

http://tanakanews.com/990215timor.htm

[4] 診療所の成り立ちや活動については、オーストラリア人医師のボランティアによってホームページに詳しく掲載されている。

http://bairopiteclinic.tripod.com/

[5] 桑山紀彦医師による、バイロピテ診療所支援の報告書。

http://www.e-stageone.org/stageone/frontline.html

[6] 国際赤十字ICRCが発行した Special Report “Goodbye and Thank You”, August 2002

http://www.icrc.org/

[7] JICAの国別生活情報による。

http://www.jica.go.jp/ninkoku/index.html

[8] 厚生労働省の統計情報による。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/index.html

参考図書

東ティモール―奪われた独立・自由への闘

高橋 奈緒子 (著), 文珠 幹夫 (著), 益岡 賢

出版社: 明石書店 ; ISBN: 4750312215 ; (1999/10)

東ティモール〈2〉「住民投票」後の状況と「正義」の行方

高橋 奈緒子 (著), 文珠 幹夫 (著), 益岡 賢

出版社: 明石書店 ; ISBN: 4750313467 ; 2 巻 (2000/10)

神の慈しみの島、東ティモール―草の根医療チームの記録

亀崎 善江

出版社: 女子パウロ会 ; ISBN: 4789605760 ; (2003/12)

新世代は一線を画す―コソボ・東ティモール・西欧的スタンダード

ノーム チョムスキー (著), Noam Chomsky (原著), 角田 史幸 (翻訳), 田中 人

出版社: こぶし書房 ; ISBN: 487559173X ; (2003/02)

東チモール県知事日記

伊勢崎 賢治

出版社: 藤原書店 ; ISBN: 4894342529 ; (2001/10)

九大熱研HOME → 活動報告書 → 2004年度東ティモール班

九州大学医学部熱帯医学研究会

tropical-adm@umin.ac.jp

Academic Society of Tropical Medicine Kyushu University

Copyright 1965-2007 All rights reserved.

DHTML Menu by Milonic